-この記事は、十分な医学知見をもった医学博士である筆者が、正確な医療情報を基に執筆しています。-

ストレスとは何か?

ストレスは生活の中で避けられないものであり、短期的なものであれば刺激や、やる気の源となり得ます。しかし、長期間にわたる慢性的なストレスは身体や精神に深刻な悪影響を与える可能性があります。

心身への悪影響

免疫機能の低下:慢性的なストレスは免疫機能を低下させ、感染症やその他の疾患への抵抗力を弱める可能性があります。体調不良や風邪の発症リスクが上がります。

心血管系への負担:ストレスは血圧や心拍数を上昇させ、動脈硬化や心疾患のリスクを増加させる可能性があります。

消化器官への影響:ストレスは胃酸分泌を増加させ、胃腸の不調や消化器系のトラブルを引き起こすことがあります。

精神的な不調:長期的なストレスは不安やうつ病などの精神的な不調を引き起こすことがあり、生活の質を低下させます。

ストレスが引き起こす具体的な症状

不眠症:ストレスによって引き起こされる緊張や不安が、入眠や深い睡眠を妨げることがあります。

頭痛や筋肉痛:緊張やストレスにより、頭痛や肩こり、筋肉の痛みが発生することがあります。

集中力の低下:ストレスは脳の機能にも悪影響を及ぼし、集中力の低下や記憶力の減退を引き起こすことがあります。

食欲の変化:ストレスによって食欲が増進したり、逆に減退することがあり、体重の大きな変動や栄養不足が生じる可能性があります。

ストレスが引き起こす生活習慣の乱れ

不摂生な食生活:ストレスにより食欲が変動することで、無理な食事制限や過食が生じ、不摂生な食生活に陥ることがあります。

運動不足:ストレスの影響で体力や気力が低下し、運動不足に陥ることがあります。これが生活習慣病の原因になります。

依存症の増加:ストレスからの逃避手段として、アルコールやタバコ、過度な飲食、ゲームなどへの依存が増加することがあります。

ストレスの乗り越え方

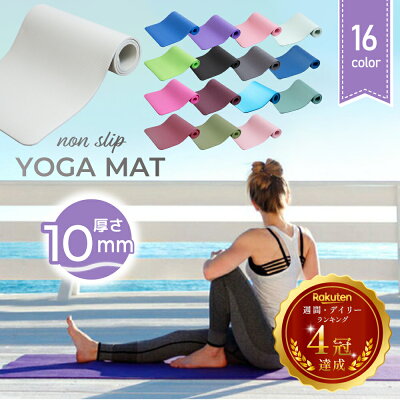

リラックス法の活用:ヨガやピラティスなどのリラックス法を積極的に取り入れることで、身体と心の緊張を解放できます。

適切な運動:運動はストレスホルモンの分泌を抑制し、エンドルフィンの放出を促進するため、身体のストレスを軽減してくれます。適度な運動習慣を身につけましょう。

良質な睡眠:睡眠はストレスの蓄積を解消するために重要です。規則正しい生活習慣や睡眠環境の整備を心がけましょう。

ストレスの原因の洗い出し:ストレスの原因を特定し、それに対する対策や改善策を検討することが大切です。問題を解決することでストレスの軽減が期待できます。

コミュニケーションの重要性:感情や悩みを人に話すことで、心の中のストレスを軽減できます。信頼できる友人や家族とのコミュニケーションを大切にしましょう。

プロのサポートを受ける

カウンセリングや心理療法:プロのカウンセラーや心理療法士のもとでストレスの解消に取り組むことが有益です。

医師の診断と助言:長期的かつ激しいストレスには、医師の診察を受けることが重要です。適切な治療法や薬物療法の助言を得ることで、効果的なストレスへの対処が可能になります。

自己ケアと効果的なストレス管理

慢性的なストレスは心身に深刻な悪影響を及ぼす可能性がありますが、適切なケアと管理を行うことで克服することができます。自己ケアの重要性を理解し、リラックス法や運動、適切な休息を取り入れつつ、プロのサポートを受けることで、健康な生活を築く手助けとなるでしょう。自分の心と体に対する理解を深め、ストレスとの向き合い方を見つけ出すことが、健康で充実した日々を送る秘訣となります。